Mon ami Ibrahima Thiam, secrétaire général de l’INSERM, l’un des plus grands centres Européen en matière de recherche scientifique, par ailleurs président du mouvement Un Autre Avenir vient de lancer un cri d’alarme en compagnie de trente scientifiques français et africains en faveur de la création d’infrastructures sanitaires et de recherche en Afrique. Et avec l’actuelle pandémie de Covid 19 qui affecte le monde entier il y a urgence pour protéger les populations. Reste maintenant à ce qu’il soit entendu par les autorités de santé africaines.

TRIBUNE

Dans un monde où le développement est de plus en plus lié aux innovations technologiques, le continent qui ne suit pas le mouvement se condamne à l’errance. Les chercheurs formés sur le continent sont rares et ambitionnent plutôt de trouver refuge dans des régions du monde qui consacrent à la recherche des budgets conséquents. Découragés par le manque d’infrastructures et de moyens mis à leur disposition, ces chercheurs déploient rapidement leurs ailes vers l’occident.

Cette saignée de l’intelligentsia africaine est telle que certains dirigeants occidentaux ont poussé le cynisme jusqu’à adopter le concept de l’émigration choisie. L’Europe offre un appel d’air pour favoriser la fuite des cerveaux. Il est courant de croiser dans les laboratoires et/ou hôpitaux européens et américains des Professeurs des universités praticiens hospitaliers (PUPH), des médecins, des directeurs de recherche, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des post-doctorants africains qui ne serviront plus jamais leur pays voire leur continent.

À l’échelle continentale, les États doivent dégager des enveloppes budgétaires significatives pour financer des projets cadres de recherche médicale de grande envergure sur les thématiques du paludisme, du VIH, d’Ébola, du diabète, de la tuberculose, des cancers, de l’hépatite, etc. Autant de maladies qui déciment le continent et pour lesquelles nous devrions financer des programmes pour trouver les thérapies idoines.

Les Etats africains se sont pourtant engagés, en signant l’accord d’Abuja en 2001, à allouer 15% de leur budget au secteur de la santé. Vingt ans après, aucun d’entre eux n’a atteint ce seuil, et ce même si les dépenses publiques par habitant sont passées, en moyenne, de 70 à 160 dollars. Un montant cependant dérisoire, qui contraint nombre d’Africains à rechercher à l’étranger des soins qu’ils ne trouvent pas dans leur propre pays. Ainsi le tourisme sanitaire des hauts dignitaires politiques est organisé pour se faire soigner en Occident. Les populations démunies, n’ayant pas la possibilité de se déplacer, n’ont pas accès à des soins de santé de qualité. Faute de moyens, les hôpitaux sont dépourvus de plateaux techniques performants.

Pourtant, les conséquences de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus devraient aujourd’hui inspirer les dirigeants africains afin qu’ils remettent la santé au cœur de leurs préoccupations. La Covid-19 a démontré l’urgence pour l’Afrique d’investir dans la recherche scientifique et dans la santé. Le continent africain manque cruellement d’infrastructures sanitaires et de laboratoires de recherche adéquats.

Une fois les épidémies (variole, poliomyélite, ébola, ..) passées, il y a une tendance à l’amnésie jusqu’à ce que de nouveaux virus sévissent. Il faut se rappeler dans un passé pas si lointain, lorsque le traitement antirétroviral (ARV) contre le VIH/sida a été mis au point aux États-Unis. Même si l’Afrique comptait une population beaucoup plus importante de personnes infectées par le VIH, il a fallu au moins six ans avant que ce traitement vital ne soit disponible pour les malades africains.

Aujourd’hui encore, les pays occidentaux ont entamé depuis quelques semaines leur campagne de vaccination contre la Covid-19, le continent africain court encore le risque d’être laissé de côté.

Cette crise ne nous laisse pas le choix. Elle implique de changer radicalement la vision sur laquelle reposent nos modèles de développement et nos paradigmes. En réalité l’apparition d’un « nationalisme médical ou vaccinal » contraint aujourd’hui le continent à ne plus être attentiste ou de se contenter d’être de simples consommateurs de produits pharmaceutiques, fabriqués ailleurs. Pire, l’Afrique est toujours en attente de fonds extérieurs pour lancer l’achat de doses de vaccins. Aussi la recherche est dans une situation précaire, car elle souffre d’un cruel défaut de financement durable. Les questions de protection et valorisation des résultats de recherche ne sont que très peu prises en compte. Cette situation est insoutenable voire insupportable parce qu’une réponse continentale est possible en misant sur le génie africain.

Les dirigeants africains doivent impérieusement et rapidement mettre sur pied de grands instituts ou des agences qui seront chargés de piloter et de coordonner la gouvernance de la recherche. Le continent africain a l’impérieuse nécessité de rebâtir de toutes pièces un autre système pour mieux former ses enseignants, ses chercheurs et les ingénieurs, et ce dans toutes les disciplines de recherche fondamentale et appliquée. Cette vision est partagée par Cheikh Anta Diop et d’autres depuis très longtemps. Si une politique monétaire commune est préconisée, il n’en demeure pas moins vrai qu’une gouvernance de la politique sanitaire continentale est plus que nécessaire pour assurer la souveraineté de nos États.

Afin de remédier au manque d’infrastructures, le développement des partenariats public-privé (PPP) devrait être encouragé. Les entreprises privées peuvent, en effet, être efficacement appelées à financer les infrastructures sanitaires, leur équipement et leur gestion. Ensuite les fonds récoltés et les prêts attribués pour lutter contre la pandémie, ne doivent pas uniquement servir à soutenir les entrepreneurs en difficulté. Une partie des fonds Covid-19 devrait permettre la création d’infrastructures hospitalières aux normes internationales et de laboratoires de recherche de grande envergure.

Nous appelons de tous nos vœux que la recherche soit une priorité continentale pour hisser l’Afrique parmi les grands ensembles qui soutiennent des programmes de recherche cliniques pour l’amélioration des conditions de santé de leur population.

Ibrahima THIAM, Secrétaire Général du CRSA (Inserm – Sorbonne Université)

Dr Elhadj Moussa NDIAYE, Radiologue libéral Clinique Notre Dame, (France)

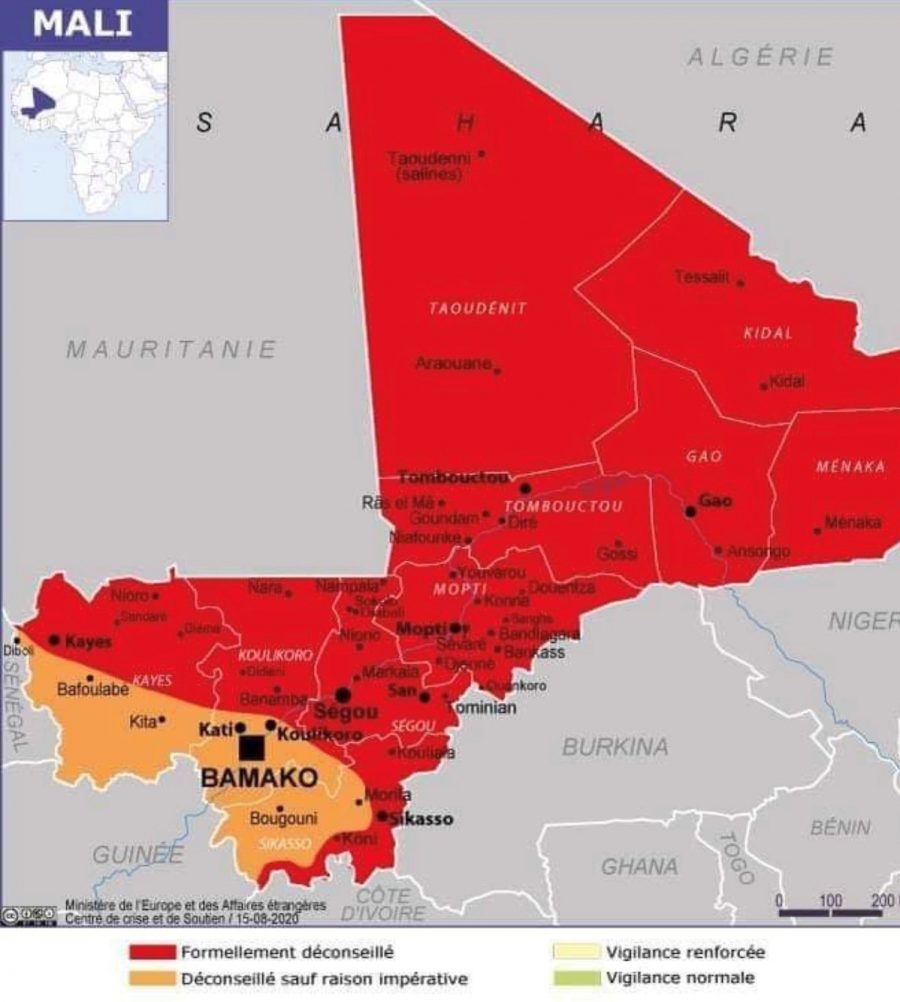

Dr Bréhima KOUMARE, Directeur des laboratoires d’analyses médicales, (Mali)

Dr Gafar Ismael ASSANI, Gastro-entérologue, Kaolack , (Sénégal)

Babacar NGOM, Microbiologiste, Enseignant – chercheur (Sénégal)

Alioune TINE, Fondateur du Think Tank Afrikajom Center

Dr Seydina Limamou DIAGNE, Gériatre Nutritionniste, IPRES , (Sénégal)

Dr Abdoul Aziz GBAYA,Senior Consultant Global Health Programs Mangement, (Sénégal )

Massamba MBAYE, Enseignant – Consultant communication, (Sénégal)

Daniel S. MITCHODJEHOUN, Médecin Dakar (Sénégal)

Amadou BARRY, Anesthésie-réa CHU Béthune (France)

Aldo L. DJEGUI, Chirurgien ORL, Kolda (Sénégal)

Olatoundji CHABI, Hépato-gastroentérologue Abidjan (Cote d’Ivoire)

Landry G. SAGBO, Médecin santé publique (Nigéria)

Nourou Dine A. BANKOLE, Neurochirurgien, chercheur Neurosciences, WFNS Rabat training center (Maroc)

Babacar L. DIOUF, Médecin Kaolack (Sénégal)

Carlos NOUATIN, Médecin Dakar (Sénégal)

Gilles GOUDJINOU, Médecin Dakar (Sénégal)

Mouhamadou Abdoulaye THIAM, Médecin Dakar (Sénégal)

Georgia BRAHI, Pharmacienne d’officine Cotonou (Bénin)

Charmance GUEDENON, Gynéco-obstétricienne Port-Gentil (Gabon)

Arcade MPENDU BUNDI, Médecin Kaolack (Sénégal)

Serigne Mbakhe THIAM, Médecin Dakar (Sénégal)

Michèle FOTSO, Santé publique, (France)

Aichetou DIALLO, Hépato-gastroentérologue Nouakchott (Mauritanie)

Romziath RADJI, Médecin Dakar (Sénégal)

Jean-Marie DOGNON, Médecin Dakar (Sénégal)

Éric ODOU, Médecin Lomé (Togo)

Lagrange Fidèle SINMENOU AGNANKPE, Consultant, Fondateur et Directeur Exécutif du Laboratoire de Recherches et d’Actions Diplomatiques (LaRAD)